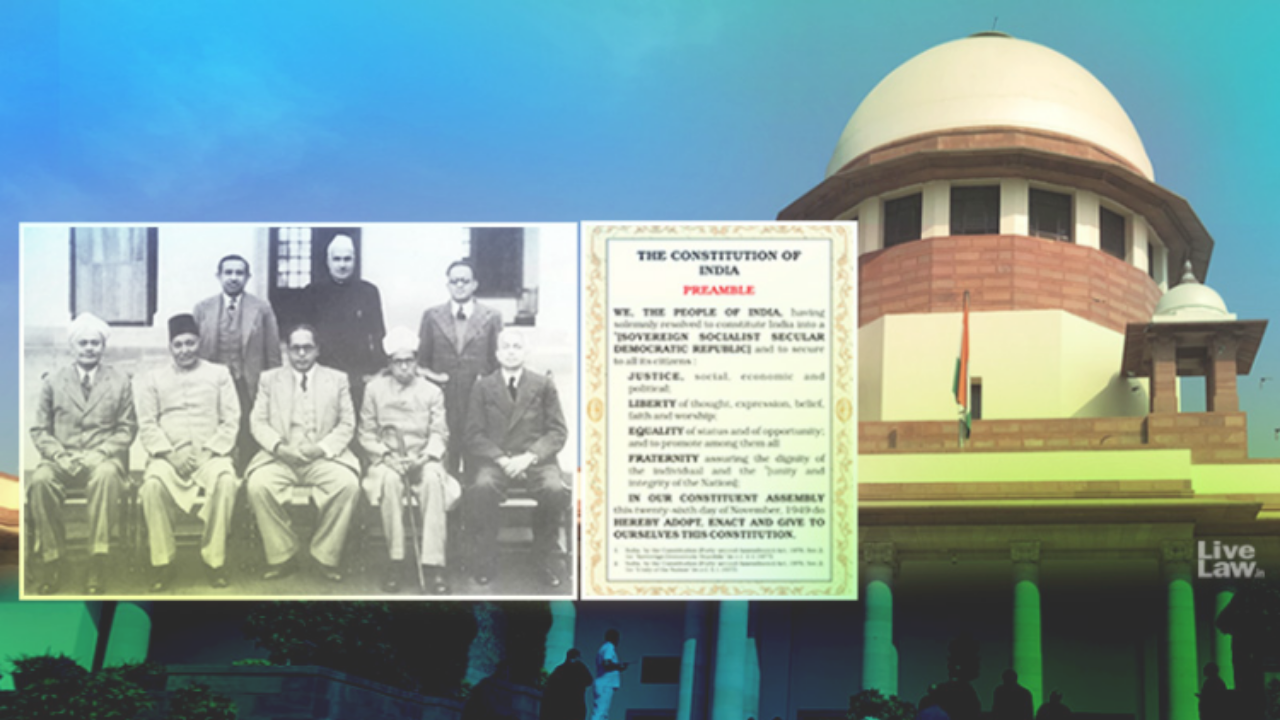

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर सर्वोच्च न्यायालय के अहम फैसले

प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है?

प्रस्तावना शब्द लैटिन भाषा के ‘‘प्रैम्बुलम’’ से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है - पहले चलना, अर्थात किसी भी भाषण या दस्तावेज में क्या होने वाला है, यह प्रस्तावना से पता चल जाता है।

जहां तक प्रस्तावना की परिभाषा की बात आती है, तो इसमें दस्तावेज के उद्देश्य और उसमें अन्तर्निहित दर्शन को समझाना होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा दिनांक 22.01.1947 केा अंगीकृत किया गया था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना - भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी संविधान के परिचय के रूप में कार्य करती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित तरह से दी गई है-

‘’हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिये तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखण्डता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढाने के लिये,

दृढ संकल्प होकर, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।‘’

नोट - 1. संविधान(बयालीसवां संशोधन) अधि0 1976 की धारा 2 द्वारा(03.01.1977) से ‘‘प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित)

2. संविधान(बयालीसवां संशोधन) अधि0 1976 की धारा 2 द्वारा(03.01.1977) से (राष्ट्र की एकता) के स्थान प्रतिस्थापित

प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों का अर्थ -

सम्प्रभुता - सम्प्रभुता से तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत अपने आंतरिक व बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिये स्वतंत्र है।

समाजवादी - प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी शब्द से तात्पर्य है कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था, जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, जमीन, सम्पत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व व नियंत्रण हो।

पंथ निरपेक्ष - पंथ निरपेक्ष राज्य की स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं दी गई, लेकिन भारतीय संविधान के अनु0 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गये हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसमंे सभी धर्म समान हों। देश का हर नागरिक अपनी इच्छानुसार धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिये स्वतंत्र हो।

लोकतांत्रिक - लोकतांत्रिक शब्द का आशय सिर्फ राजनैतिक लोकतंत्र नहीं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को शामिल करना भी है। काूनन की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव, भारतीय राज्यव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं।

गणतंत्र - गणतंत्र शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वंशागत-लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणराज्य में से भारतीय संविधान के अन्तर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि भारत की राजनैतिक सम्प्रभुता, किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय, जनता के हाथ में होती है।

न्याय - भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे निम्नलिखित 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनैतिक न्याय।

समता - समता का आशय देश के हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करना है।

बंधुत्व - इसका शाब्दिक अर्थ भाईचारे की भावना होता है। भारतीय संविधान के अनुसार बंधुत्व में पहले व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता व अखण्डता है, साथ ही साथ मौलिक र्कतव्यों में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है।

संविधान की प्रस्तावना पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मामले

‘’बेरूबाड़ी बनाम भारत गणराज्य, ए0आई0आर0 1960, सु0को0, 845‘‘ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया था कि प्रस्तावना चाहे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और देश के सम्प्रभु होने की बात करती हो। कानून को उसके कार्यों से नहीं रोका जा सकता।

‘‘गोलकनाथ बनाम स्टेट आफ पंजाब, ए0आई0आर0 1967, सु0को0 1643, के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्बाराव द्वारा यह कहा गया था कि, ‘‘अब से संसद के पास नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है।‘‘

केशवनान्द भारती बनाम केरल राज्य, ए0आई0आर0 1973, सु0को0 1461, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7:6 के कम बहुमत से यह फैसला दिया गया था कि ‘‘संसद को संविधान के प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार है, ताकि नागरिकों को प्रस्तावना में दी गई गारंटी के अनुसार सामाजिक, आर्थिक दायित्वों को पूरा किया जा सके, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय संविधान की मूल संरचना मंे बदलाव न हो।‘’

इस फैसले में 24वें संशोधन को वैध माना गया था।

एस0आर0 बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994, एस0सी0सी0(3) 1, के मामले में सर्वोच्च न्यायायल की 9 न्यायमूर्तियों की पीठ ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता के रूप मंे अभिनिर्णीत किया था।

अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तावना हमें यह बताती है कि एक राष्ट्र की एकता केवल समुदायों की एकजुटता भर नहीं है, वास्तविक एकता तभी संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाये, संवैधानिक अधिकारों की स्वतंत्रता दी जाये। सभी के आर्थिक हितों की सुरक्षा की जाये। सभी को समान अवसर प्रदान किये जाये। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशील है।